- ブログを書く手順がわからない

- ブログの書き方の「コツ」が知りたい

- 記事を最後まで読んでもらえない

- 執筆時間を短縮したい

ブログを書くうえで意識したい大切なポイント

はじめにブログを書くうえで最も大切な考え方についてお伝えします。

これを意識せずに、読者に響く文章は書けませんので必ず抑えておきましょう。

読者目線であること

ブログを書くうえで最も大切なのは、徹底して「読者目線」で記事を書くことです。

ブログは伝えたいことを一方的に発信するのではなく、読者が抱える悩みや疑問に対して「価値ある情報提供」をする必要があります。

そのためにも、「読者はどんな悩みを抱えているか?」を客観的にとらえておく必要があります。

読者から「役に立つ」「ためになる」と評価され、継続して読まれるブログに育てるためには、「読者目線」は外せないポイントです。

ブログを書く前にすべきこと

読まれるブログ記事を作成するためには事前準備が欠かせません。

ポイントは全部で7つあるので、順番に見ていきましょう。

ポイント①想定読者を決める

まずは「だれ(想定読者)」に向けて記事を書くのかを決めましょう。

ブログは「読者の悩みや疑問を解決する」ことで価値が生まれます。

想定読者を決めずに、万人受けを狙った記事を書いても、結局だれの悩みも解決できない中途半端な記事になります。

・「すこし痩せたいと思っている人」に向けて書く記事、と

・「夏にむけて短期間で腹筋を割りたい人」に向けた記事では、具体性が大きく異なりますよね?

読者の年齢や職業、性別、具体的な悩みまで設定することで、はじめて読者に刺さる記事が書けます。

一人に刺さる記事を書くことで、結果として同じような悩みを持つ多くの読者に読まれるでしょう。

ポイント②どんな悩みを解決したいか決める

ここでも「読者目線」が重要になってきます。

「自分はこの情報を伝えたい!」という書き手中心の発想ではなく、「この記事を通じてどんな悩み、疑問を解決させるのか」という読者に寄りそった目標設定をしましょう。

「今日は自分のオススメのお昼ご飯について書こう!」←書き手中心の発想

「ブログを書く手順がわからず、時間だけが過ぎてしまう」そんな悩みを解決できる記事にしよう!

ブログを書く目的を明確にすることで、一貫性のある内容となり説得力が生まれます。どんな悩みを解決できたら、読者が喜んでくれるかを考えて記事を書きましょう。

ポイント③キーワードは検索意図(ニーズ)を考えて選ぶ

キーワードの選定は「読者が実際に検索するキーワード」を意識することが重要です。

これをSEO(検索エンジン最適化)と呼びます。

読者ニーズが高いキーワードを「対策キーワード」として設定します。

そのキーワードを検索するユーザーはそんなニーズを持っているのか、検索意図を考えて記事を書きましょう。

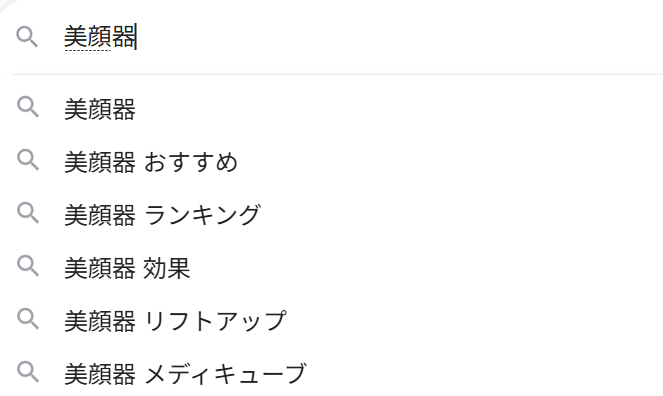

▼キーワード選定の例を見てみましょう。

⇒対策キーワードが曖昧で、どの検索ワードでも記事が表示されづらい

⇒「リフトアップ 効果的 美顔器」とキーワード選定が明確になっている

ブログのタイトルは感覚で決めるものではなく、「どんなキーワードに需要があるのか?」を調査して戦略的に決める必要があります。

検索される可能性の高いキーワードを選ぶことで、より多くの読者に記事を届けられるでしょう。

キーワード選定におすすめのツール

キーワード選定を効率的に行うためには、専用ツールが欠かせません。

初心者にとって使いやすい無料ツールとして、キーワードプランナー、Ubersuggest、ラッコキーワードなどがあります。これらのツールを使うことで、以下のことが分かります。

- どんなキーワードがGoogle検索されているか?

- 月間の検索ボリュームはどのくらいか?

- そのキーワードの競合はどれくらい存在するか?

例えば「美顔器 選び方」と「美顔器 選ぶ方法」は同じ意味でも検索数が異なることがあるため、色々なキーワードを比較してみることが大切です。

狙いたいキーワードを検索すると以下のような結果を表示してくれます(キーワードプランナーの場合)

ユーザーニーズの調べ方

キーワードから読者のニーズを理解するには、実際にGoogle検索してみるのが最も確実な方法です。

Googleはユーザーにとって有益なページと判断した場合に、検索結果の上位にページを表示します。

つまり上位表示されている記事のタイトルや見出し、内容から、そのキーワードで検索する人が求めている情報の傾向が見えてきます。

また検索結果に表示される「関連キーワード」や「他の人はこちらも質問」なども、ユーザーの潜在的なニーズを知るための重要なヒントになります。

出典:Google検索

ポイント④キーワードを意識した記事タイトルにする

SEO効果を狙うなら、選んだキーワードを記事タイトルに含めることが重要です。

キーワードを含めることで、Googleが記事の内容を理解しやすくなり、狙ったキーワードで上位表示される可能性が高まります。

タイトルにキーワードを入れるときのポイントは以下の3つです。

- 検索されたいキーワードを含める

- キーワードは出来る限り「タイトルの前方(左寄せ)」に入れる

- キーワードを詰め込みすぎない

※タイトルは表示される文字数が決まっているので、全角で30文字程度にしましょう。

読者にとってわかりやすく、検索エンジンにも評価されるタイトルにすることを意識することで、より多くの人に記事を読んでもらえるでしょう。

タイトルの決め方

ポイント⑤伝えたい情報を絞る

記事作成時によくある間違いは、関連情報をあれこれ詰め込んでしまうことです。

しかし情報が多ければ良いというわけではありません。

例えば、1万文字で幅広い情報が書かれた記事よりも、1,000文字程度でキーワードに対する明確な答えが書かれた記事の方が高く評価される場合もあります。

大切なのは、「読者の悩みを解決する」ために本当に必要な情報なのかを判断することです。記事の目的から外れる情報は思い切って削ることで、より焦点の絞れた記事になります。

伝えたい情報を絞ることで、読者にとって読みやすく、理解しやすい記事になり、結果的に検索エンジンからも評価されやすくなります。

6.記事構成は書く前に決める

良いブログ記事を作るために欠かせないのが「記事構成(見出し構成)」です。

記事の構成がしっかりと決まっていれば、本文の執筆がとても楽になります 。

- 書くことに迷まわず、大幅な時短になる

- 必要な情報をもれなく伝えられる

- 記事の趣旨がブレたり、脱線したりしない

- 結論→理由→詳細の流れで論理的に解説できる

文字数が増えれば趣旨がブレやすくなります。ですが記事構成を用意しておくことで、論理的な流れで解説でき、結果として満足度の高い記事となります。

記事構成の作り方

例えば「ブログ 書き方」と検索する読者なら、「ブログを始めて1ヶ月程度で、読みやすい記事の書き方がわからず悩んでいる」といった具体的な状況を想定します。

このように詳細な人物像を設定すると、「検索キーワードに対してどんな悩みを持っているのか」「どんな情報を求めているのか」が自然と見えてくるはずです。

次に、実際にGoogleやYahoo知恵袋などで、「選定したキーワード」を検索してみましょう。

すると、このキーワードで検索する方は「どんな悩みをもっているのか」「なにを解決したいのか」がより明確になってくるはずです。

これらの答えを記事に含めることで、読者の満足度を高めることができます。

検索上位に表示されている競合記事を分析して、読者ニーズを把握しましょう。

Googleは「読者に役立つ内容になっているか」を重視して検索順位を決定しているため、上位表示されている記事は読者の悩みを効果的に解決できている可能性が高いといえます

上位10記事程度をチェックし、「どんな悩みを解決しようとしているのか」「情報提供のポイント」などを洗い出してみてください。

各記事のタイトル、見出し構成、扱っている内容を調査することで、そのキーワードで検索する読者が求めている共通の情報(答え)が見えてきます。

記事を読み終えた時、「読者にどんな状態になってほしいのか?」というゴールを明確に設定しましょう。ゴールを決めることで、提供すべき情報をより具体的に洗い出すことができます。

漠然と情報を提供するのではなく、ゴールから逆算することが重要です。例えば「ブログ構成」について書く場合は以下のようになります。

「ブログ初心者が構成の作り方を理解し、読者の悩みを解消できる記事を作れるようになること」

このように明確なゴールを決めることで、そこに向かって必要な情報やプロセスを整理できます。

「ゴールを達成するために必要な情報は何か」を考え、不足している内容があれば補いましょう。

読者の変化や成長を意識したゴール設定により、より実用的で価値の高い記事になります。

これまでに洗い出した読者の悩みを「顕在ニーズ」と「潜在ニーズ」に分けて整理しましょう。

・「顕在ニーズ」とは、読者がキーワードを検索する際に自覚している悩みや達成したい目的のこと

・「潜在ニーズ」とは読者自身が気づいていない課題や、記事を通じて認識する隠れた問題のこと

STEP3で洗い出した情報を簡潔な言葉でまとめ、H2やH3といった「見出し」にします。

顕在ニーズは必ず解決すべき内容、潜在ニーズは読者によっては大きな価値となるプラスアルファの情報として位置づけます。

この整理により「絶対に必要なトピックは何か」「どんな情報があると読者に喜んでもらえるか」が明確になります。見出しには選定したキーワードを入れることを意識しましょう。

見出しは「目次」としても使われるため、読者が内容を把握しやすく、SEOでもよい効果が期待できます。

ポイント⑦結論→理由の順番で書く

ブログ記事を書く際は、結論を最初に述べてからその理由を説明する構成がおすすめです。

なぜなら、読者は最初の数行で「興味がない・・」と判断すれば、すぐに離脱してしまうからです。

特に Google・yahoo!などで検索してWebサイトへ流入してきた読者は、記事の最初の方に検索したキーワードが出てこないと、「この記事には欲しい情報(答え)はないな・・・」と判断して、すぐに離脱する可能性があります。

せっかくブログに辿り着いてもらえたのに、すぐに離脱されたら悲しいですよね。そうならない為にも、結論ファーストで記事を書きましょう。

ブログ本文の書き方|初心者向けポイント10選

初心者がブログを書く際に押さえておきたい10個のポイントを紹介します。

これらのコツを意識することで、読者にとって読みやすく、検索エンジンにも評価される記事を作成できるでしょう。

1.ライティングの基本ルールを抑える

書き方のコツを意識してブログ運営を継続すれば、誰でも文章力を身に付けられます。

文章にはいくつかの基本ルールがあり、これらを守ることでプロのような読みやすい記事が書けるようになります。

・同じ語尾を3回以上連続で使用しない

・英数字は半角で統一する

・一文は長くても80字以内に収めるようにする

まず、語尾は3回以上連続して同じものを使わない ことが重要です。

「〜です。〜です。〜です。」のような単調な繰り返しは読者を飽きさせてしまいます。

「〜です。~ます。〜でしょう。」のように語尾を変化させることで、文章にリズムが生まれ読みやすくなります。

次に英数字は半角で統一し、3桁以上の数字にはカンマを入れること。

「1000個」ではなく「1,000個」と書くことで、見た目がスッキリして読みやすくなります。

最後に一文は長くても80文字以内に収めましょう。読者が理解しやすい文章になるでしょう。

これらの基本ルールを身につけることで、初心者でも読者に伝わりやすい文章を書けるようになります。

2.リード文は最後に書く

リード文(記事の冒頭部分)は読者が最初に目にする重要な箇所ですが、実は本文を書き終わってから作成するのがおすすめです。

記事の内容が決まっていない段階でリード文を書くと、本文との整合性が取れなくなったり、読者に適切な情報を提示できなくなる可能性があるためです。

本文を書き終えてから記事全体を見渡すことで、読者に対して「この記事にはどんな価値があるのか」「何を解決できるのか」を明確に伝えられるリード文を作成できます。また、記事の流れや結論が固まった状態で書くため、読者の期待値と記事内容のミスマッチを防げるでしょう。

本文が読まれるかどうかはリード文で決まる、と言っても過言ではないほどリード文は重要です。 時間をかけてでも、最後に丁寧に作り込むことが大切です。

3.伝えたいことを簡潔に書く

読者にとって理解しやすい文章を書くためには、伝えたいことを簡潔にまとめることが重要です。

「自分の伝えたいこと」と「読者が知りたいこと」 を一致させることで、より価値のある記事になります。

冗長な表現は読者の集中力を削ぎ、離脱の原因となってしまいます。「この表現がなくても同じ意味が伝わるか」を常に考えながら文章を書くことで、必要な情報だけを効率的に伝えられます。

例えば、「このブログの書き方の記事を読むことができれば」よりも「この記事を読めば」の方が簡潔で分かりやすくなります。

簡潔な文章は読者の負担を減らし、最後まで読んでもらえる可能性を高めます。

また、検索エンジンも簡潔で分かりやすい文章を評価する傾向があるため、SEO効果も期待できるでしょう。

一文一意を心がけ、一つの文には一つの要点だけを盛り込むことで、読者にとって理解しやすい記事を作成できます。

4.むずかしい表現は言いかえる

読者にとって分かりやすい記事を書くためには、専門用語や難しい表現を避けることが重要です。書き手にとって当たり前の言葉でも、読者にとっては理解しにくい場合があります。

たとえば、「SEO」という言葉を使う際は「検索エンジン最適化」という説明を併記したり、「コンバージョン」を「成約」に言い換えるなど、より身近な表現を選ぶことで読者の理解度が格段に向上します。

ただし、ターゲット読者が専門知識を持っている場合は、逆に簡単すぎる表現が回りくどく感じられることもあります。重要なのは読者の知識レベルを想定し、その人たちが理解しやすい言葉を選ぶことです。

迷った際は、より多くの人が理解できる表現を選択することで、幅広い読者に親しまれる記事となります。

5.キーワードは見出し・本文にも含める

狙ったキーワードで上位表示を目指すなら、記事全体にバランス良くキーワードを配置することが大切です。タイトルだけでなく、見出しや本文中にも自然な形でキーワードを含めることで、検索エンジンに記事の内容を正しく理解してもらえます。

見出しは単なるデザイン要素ではなく、その章で何について書いているかを読者と検索エンジンに伝える重要な役割を果たします。キーワードを見出しに含める際は、文章の冒頭部分で使用することで自然な仕上がりになります。また、本文では無理に詰め込むのではなく、文脈に合った形で組み込むことが重要です。

ただし、キーワードを意識しすぎて読者にとって理解しにくい表現になってしまうと本末転倒です。あくまでも読者ファーストを心がけ、自然な日本語の範囲内でキーワードを活用することで、SEO効果と読みやすさの両方を実現できるでしょう。

6.ひらがな・カタカナ・漢字のバランスを意識する

読者にストレスをあたえず、読みやすく理解しやすい文章を作るにはバランスが重要です。

「漢字2・ひらがな7・カタカナ1」の比率が理想的とされています。

「漢字」ばかりの文章は堅い印象を与え、読む前から疲れそうな印象を与えてしまいます。一方で、「ひらがな」ばかりでは幼稚な印象になり、内容の信頼性に影響する可能性があります。

また「参考→ヒント」のようにカタカナに変換してみると、意味も伝わる上に印象も変わります。

カタカナを適度に取り入れることで、文章に親しみやすさとモダンな印象を与えられます。

実践的なコツとしては、漢字は4文字以上連続させないことや、読めない可能性がある漢字はひらがなやカタカナに変換することが挙げられます。いろんな表記を入れることは、負担を軽減し、最後まで読み進めてもらいやすくなります

7.語尾は「です。ます。」調で統一する

記事全体の印象を統一し、読者に違和感を与えないためには、語尾を一貫させることが重要です。

「だ・である」調と「です・ます」調が混在すると、読者は文章に違和感を覚え、集中力が削がれてしまいます。

個人ブログや企業のオウンドメディアでは、親しみやすく丁寧な印象を与える「です・ます」調を使用するのが一般的です。この語尾は読者との距離感を適度に保ちながら、信頼性も演出できるため、幅広いジャンルの記事に適しています。

語尾の統一は、記事全体のトーンを決める重要な要素です。書きながら無意識に語尾が変わってしまうことがあるため、完成後の見直しで語尾の一貫性をチェックすることを心がけましょう。統一された語尾は読者にとって読みやすく、プロフェッショナルな印象を与える文章となります。

8.図やイラストで視覚的に伝える

文章だけでは伝わりにくい内容も、図やイラストを使うことで読者の理解度を大幅に向上させることができます。

とくに複雑な概念や仕組みを分かりやすく説明するのに適しています。

文章だけでは理解が難しい内容でも、視覚的に表現することで、ユーザーの理解を助けることができます。

全体像を整理して、誰にでもわかりやすく情報を伝えられることが図解の最大の利点です。

たとえば、商品の仕組みやサービスの流れ、手順などを説明する際は、文字の羅列よりも図解を用いた方が読者にとって理解しやすくなります。また、数値データやアンケート結果などは、グラフや表で表現することで一目で把握できるでしょう。

9.箇条書きを使う

情報を整理して読者に分かりやすく伝えるために、箇条書きは非常に有効な手法です。

特に、必要なものや手順、ポイントなどが3つ以上ある場合は、文章で続けて書くよりも箇条書きにまとめた方が理解しやすくなります。どのようなことが書いてあるかがすぐに分かり、気になる部分があればくわしく読みたくなる効果があるため、読者の興味を引きつけることにもつながります。

ただし、使いすぎると逆に見にくくなるので、バランスを考えながら使うようにしましょう。多用しすぎると文章全体のリズムが悪くなり、かえって読みづらくなる可能性があります。適切な箇所で使用することで、読者にとって親切で理解しやすい記事を作成できるでしょう。

10.装飾を使いすぎない

ブログ初心者は、さまざまな装飾機能を使いたがる傾向がありますが、装飾の使いすぎは逆効果になることがあります。装飾が多すぎると、どの情報が重要なのか読者が判断しにくくなり、文章全体が見づらくなってしまいます。

使用する装飾は最大でも2種類程度に絞ることが重要です。太字やマーカーなど目立つ装飾については、1つの見出し内で0〜1個程度に留めることで、本当に重要な部分だけを強調できます。

装飾は読みやすさを向上させるためのツールですが、使い方を間違えると読者体験を損なう結果となります。シンプルで統一感のある装飾を心がけることで、快適で理解しやすい記事を作成できるでしょう。

本文を書き終えたら忘れずにやること

記事の執筆が完了したら、すぐに公開せずに最終チェックを行うことが重要です。

この工程を怠ると、せっかく良い内容を書いても読者に伝わりにくい記事になってしまう可能性があります。

時間を置いてから読み返す

記事を書き終えた直後は達成感がありますが、すぐに公開するのではなく一度時間を置いてから読み返すことをおすすめします。執筆中は内容に集中しているため、客観的な視点で文章を見ることが難しくなります。

一晩寝かせることで、執筆時には気づかなかった誤字脱字や不自然な表現、論理の飛躍などを発見できるでしょう。

時間を置いたチェックすることで、読者目線で文章を評価でき、より読みやすい記事に仕上がります。

スマートフォンなど執筆時とは異なるデバイスで記事を確認することも効果的です。

画面サイズが変わることで新たな気づきが得られます。特にモバイルユーザーが多い現在では重要なチェックポイントです。

まとめ

今回の記事では、読者に響くブログ記事を書くための具体的な手順とコツを詳しく解説しました。

- 読者目線での記事作成を心がける

- 事前準備として「想定読者の設定」「キーワード選定」「記事構成の作成」

- 結論ファーストで簡潔に書き、基本的なライティングルールを意識する

- 装飾は控えめに、図解や箇条書きで読みやすさを向上させる

「読者目線」と「事前準備」を意識すれば、初心者でも価値ある記事を書けるようになります。

ぜひこの記事を参考に、読者の悩みを解決できる記事をどんどん書いていってください!

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。